Мухин В. Н., Клименко В. М. Состояние мобилизационной

готовности и частотная структура вариабельности сердечного ритма

// Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. - 2009.

- Т. 95. - № 4. - С. 367-375.

PDF.

PMID:19505039.

СОСТОЯНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ И ЧАСТОТНАЯ

СТРУКТУРА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

В. Н. Мухин, В. М. Клименко

ГУ НИИ экспериментальной медицины РАМН

Россия, 197376, Санкт-Петербург, ул. академика Павлова, 12,

e-mail: Valery.Mukhin@gmail.com

- © 2009 г. Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова

-

A number of studies

showed association of mental status with heart rate variability.

This work discovered a feature of frequency structure of heart

rate variability that is associated with mental readiness. In

three independent groups of 64, 39, and 19 volunteers by the factor

analysis of heart rate periodograms, it was discovered that there

are at least two other heart rate oscillation phenomena except

of well known low frequency oscillations and respiratory arrhythmia.

They have periods of 3 heart beats and 4 ones. Association of

amplitude of 3-beats oscillation with level of mental readiness

was shown due to further observation in two independent groups

of 12 and 7. Moreover, possibility of assessment of mental readiness

by the mathematical model based on heart rate periodogram was

suggested.

Взаимосвязь психических состояний

с вариабельностью сердечного ритма показана во многих исследованиях.

В настоящей работе изучена взаимосвязь психического состояния

мобилизационной готовности с частотной структурой вариабельности

сердечного ритма. Первый этап исследования проведён в трёх независимых

группах (64, 39 и 19 человек). Методом факторного анализа периодограмм

сердечного ритма обнаружено, что существует, по меньшей мере,

два не известных ранее явления осцилляции сердечного ритма, кроме

хорошо известных низкочастотных осцилляций, связанных с осцилляциями

артериального давления, и дыхательной аритмии. Взаимосвязь амплитуды

одной из этих осцилляций – имеющей период 3 кардиоинтервала

– с уровнем мобилизационной готовности выявлена на втором

этапе исследования в независимых группах (12 и 7 человек). Показана

возможность оценки уровня мобилизационной готовности по амплитуде

этой осцилляции.

Эффективность деятельности во многом зависит от предшествующего

ей и сопровождающего её особого психического состояния. Устоявшегося

термина для обозначения этого состояния нет. В литературе его

называют «готовность к соревнованию» [9],

"оптимальное боевое состояние" [2], "особое

состояние спортсмена" [8] или «базовое активационное

состояние» [5]. Мы будем использовать термин

"мобилизационная готовность" [4].

Так как прогноз эффективности деятельности необходим,

актуальна неспецифическая (не связанная с конкретным видом деятельности)

объективная количественная диагностика мобилизационной готовности,

но соответствующая методика отсутствует.

Однако, существуют предпосылки для её создания.

Они заключаются в неспецифичности ряда особенностей состояния

мобилизационной готовности: определённой внутренней картине (чувство

полной гармонии душевных и физических сил) и максимальной функциональной

интеграции на уровне центральной нервной системы.

С учётом этих предпосылок методика оценки мобилизационной

готовности может быть разработана на базе анализа вариабельности

сердечного ритма. Об этом свидетельствуют данные литературы: вариабельность

сердечного ритма и, в особенности, мощность его высокочастотных

осцилляций (0,15 -- 0,4 Гц) зависит от психического состояния

[см., напр., 3, 7, 11, 14, 16, 19].

Несмотря на то, что об этой зависимости известно

уже больше десяти лет, общепринятой методики диагностики психического

состояния готовности до сих пор нет. Причина, по-видимому, в том,

что параметры вариабельности сердечного ритма (связь которых с

психическим состоянием обнаружена в указанных исследования) нерелевантны.

Нерелевантность параметров связана с тем, что частотная структура

вариабельности сердечного ритма и её физиологические механизмы

изучены недостаточно [18].

Изучение структуры и механизмов затруднено тем,

что в большинстве исследований при частотном анализе сердечного

ритма имеется некоторое противоречие: серию временных

интервалов (кардиоинтервалов) анализируют как функцию той же переменной

(время). В связи с этим происходит избыточное дублирование информации

о времени кардиоинтервалов по оси абсцисс. Преодолеть это противоречие

можно, представляя сердечный ритм как функцию номера кардиоинтервала,

то есть, как тахограмму. Несмотря на признание такого подхода

в рекомендациях Европейского кардиологического общества и Североамериканского

общества электрофизиологии [12], он почти не используется.

На базе такого подхода и с применением «разведочного

анализа данных» может быть уточнена частотная структура

вариабельности сердечного ритма (ВСР) и получены релевантные параметры

её элементов. Это позволит изучить физиологические механизмы ВСР

и разработать прикладные диагностические методики, в частности,

методику количественной диагностики мобилизационной готовности.

Целью настоящего исследования явилось определение

элементов частотной структуры вариабельности сердечного ритма,

связанных с психическим состоянием мобилизационной готовности.

Для достижения цели требовалось решение двух задач:

выявление элементов частотной структуры вариабельности сердечного

ритма и изучение их связи с уровнем мобилизационной готовности.

I. Выявление элементов частотной

структуры вариабельности сердечного ритма.

МЕТОДИКА

Регистрация сердечного ритма производилась путём

записи и анализа ЭКГ в двенадцати общепринятых отведениях с помощью

цифрового компьютерного электрокардиографа «Альтоника»

с частотой дискретизации 1000 Гц. Автоматическая идентификация

и классификация каждого комплекса QRS

подтверждена визуально в соответствии с рекомендациями международной

рабочей группы [12]. Участки записи, на которых выявлены

нарушения ритма и проводимости, исключены из анализа. Составлены

непрерывные равные между собой ряды из 300 RR-интервалов.

С помощью численного преобразования Фурье произведён

частотный анализ этих рядов. Серии кардиоинтервалов проанализированы

как функции номера интервала, то есть как тахограммы, поэтому

абсцисса периодограмм выражена не в герцах, а в числах, обратных

периоду, выраженному в кардиоинтервалах (ки-1). В результате

частотного анализа определены 150 гармоник (N/2)

в диапазоне от 0 до 0,5 ки-1 с шагом в 1/300 ки-1.

Значения периодограмм на каждой частоте логарифмически преобразованы,

что позволило нормализовать их распределение.

С целью выявления элементов частотной структуры

сердечного ритма произведён факторный анализ периодограмм (разведочный

анализ данных). Использован метод главных компонент с вращением

«варимакс». Далее -- произведён графический анализ

полученных компонент. Выявление элементов частотной структуры

периодограмм сердечного ритма производилось в трёх независимых

группах: 64, 39 и 19 человек; во второй и третьей группах -- для

проверки результатов первой группы, что обеспечило бо́льшую

надёжность результатов. Взаимосвязь между факторными компонентами

в разных группах подтверждена статистически (коэффициентами корреляции

Пирсона).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты факторного анализа оказались аналогичными

в каждой из трёх групп: диаграммы факторных нагрузок четырёх первых

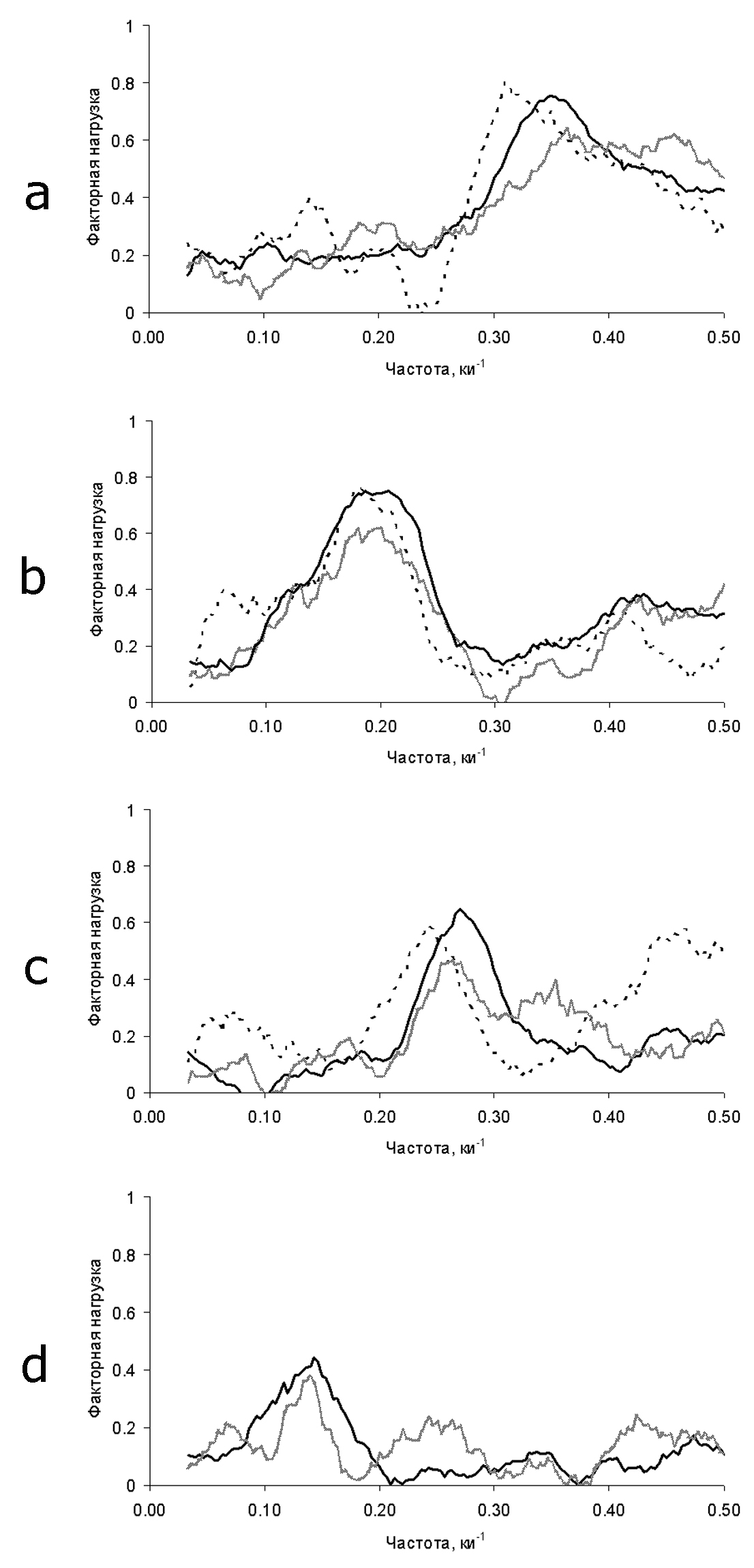

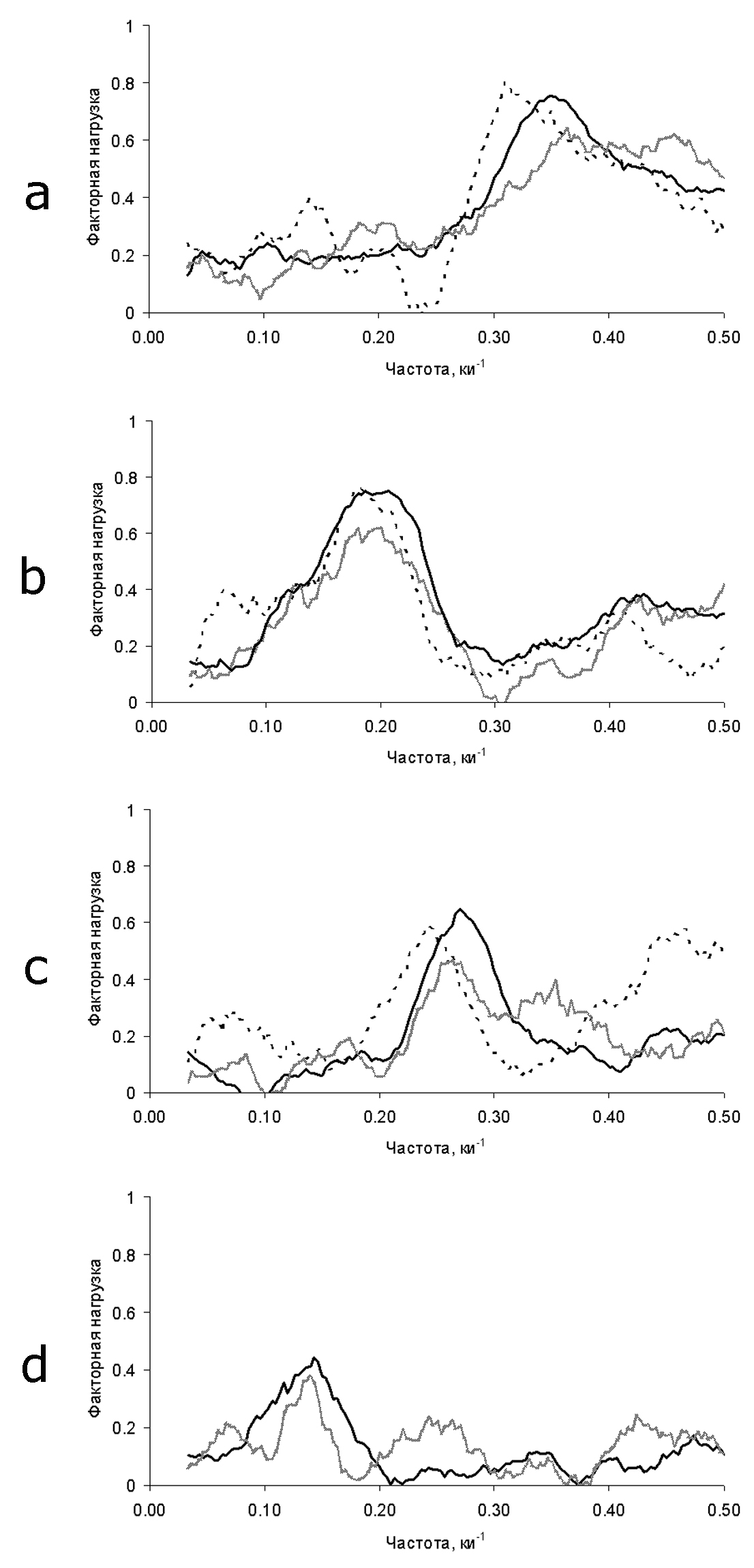

факторов имели форму волны (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительные диаграммы факторных

нагрузок. Применено сглаживание скользящим средним арифметическим

по 9 точкам. a -- первые

факторы, b -- вторые

факторы, c -- третьи

факторы, d -- четвёртые

факторы. Сплошная линия -- первая группа, пунктирная линия --

вторая группа, серая линия – третья группа. Четвёртый фактор

во второй группе не обозначен, так как он не имел форму волны.

Волны соответствующих друг другу факторов в разных

группах располагались на одних и тех же частотах: первые факторы

0,27 – 0,50 ки-1, вторые -- 0,09 - 0,28 ки-1,

третьи -- 0,22 - 0,27 ки-1 и четвёртые -- 0,09 - 0,17

ки-1. Их вершины также лежали приблизительно на одних

и тех же частотах: первые факторы -- 0,33 ки-1, вторые

-- 0,19 ки-1, третьи -- 0,26 ки-1 и четвёртые

-- 0,13 ки-1. В связи с этим мы предположили, что волны

факторных нагрузок (ВФН) в разных группах соответствуют друг другу.

Результаты корреляционного анализа нагрузок соответствующих факторов

в разных группах (см. таблицу) подтвердили это.

Таблица. Корреляции между соответствующими

друг другу факторами, полученными в результате факторного анализа

периодограмм сердечного ритма в разных группах.

|

Пары групп |

Фактор 1 |

Фактор 2 |

Фактор 3 |

Фактор 4 |

|

Группа 1 и группа

2 |

0,81 |

0,79 |

0,33 |

|

| Группа

1 и группа 3 |

0,86 |

0,90 |

0,73 |

0,43 |

| Группа

2 и группа 3 |

0,62 |

0,71 |

0,26 |

|

Примечание. Показаны только статистически значимые коэффициенты

корреляции (p<=0,05).

То, что на периодограммах сердечного ритма можно наблюдать пики

в частотных пределах, соответствующих ВФН (рис. 2), позволило

убедиться в обусловленности каждой ВФН осцилляцией сердечного

ритма на определённой частоте. Иногда существование осцилляций

на этих частотах обнаруживается и непосредственно на кардиоинтервалограммах

(рис. 3).

Рис. 2. Примеры спектрограмм сердечного ритма,

на которых хорошо выражены пики на тех же частотах, что и волны

на диаграммах факторных нагрузок. Применено сглаживание скользящим

средним арифметическим по 9 точкам. Сплошная линия -- спектрограмма

имеет пик на частотах ВФН первого фактора, короткий пунктир --

спектрограмма имеет пик на частотах ВФН третьего фактора, длинный

пунктир -- спектрограмма имеет пик на частотах ВФН второго фактора,

штрихпунктирная линия -- спектрограмма имеет пик на частотах ВФН

четвёртого фактора.

-

Рис. 3.

Рис. 3. Пример тахограммы сердечного ритма с хорошо

выраженной модуляцией, имеющей период 3 кардиоинтервала. Чтобы

подчеркнуть периодичность, каждый третий кардиоинтервал обозначен

точкой чёрного цвета.

Показанная на рисунке 3 осцилляция с частотой

0,33 ки-1 (периодом 3 кардиоинтервала) обладает наибольшим

диапазоном изменения своей амплитуды, так как соответствующий

ей фактор имеет наибольшее собственное значение в каждой из трёх

групп (до 24%).

Аналогичный факторный анализ периодограмм сердечного

ритма всех групп вместе позволил получить более надёжные частотные

параметры ВФН (рис. 4), так как выборка в этом случае была больше

(N=122).

-

Рис. 4. Диаграммы четырёх первых факторов. Все

группы вместе (N=122). Применено сглаживание

скользящим средним арифметическим по 9 точкам. Короткий пунктир

-- первый фактор, штрихпунктирная линия -- второй фактор, длинный

пунктир -- третий фактор, сплошная линия -- четвёртый фактор.

ОБСУЖДЕНИЕ

Как свидетельствуют результаты исследования,

в частотную структуру ВСР входят, по меньшей мере, 4 осцилляции

сердечного ритма.

Две из них (соответствующие четвёртому и второму

факторам) хорошо известны; так, осцилляция, обусловливающая ВНФ

четвёртого фактора, соответствует известным из литературы медленным

волнам первого порядка (низкочастотные волны, LF),

связанным с волнами артериального давления (волны Майера) и с

терморегуляцией [13]. По результатам факторного анализа

она имеет наиболее вероятный частотный диапазон -- 0,09 - 0,17 ки-1.

Если учесть, что в состоянии относительного покоя (в котором производилась

запись сердечного ритма) частота сердечных сокращений в норме

1,0 - 1,5 Гц, то получается, что нижний частотный предел

этой осцилляции во временном представлении не может быть менее

0,090 ки-1 ∙ 1 Гц = 0,090 Гц,

а верхний частотный предел не может быть более 0,17 ки-1

∙ 1,5 Гц = 0,255 Гц. Из литературы

следует, что в покое на этих частотах (0,090 -- 0,255 Гц) с наибольшей

вероятностью наблюдаются низкочастотные осцилляции (их пик --

0,1 - 0,12 Гц) [1, 10, 17].

Осцилляция, обусловливающая ВФН второго фактора,

соответствует дыхательным волнам, что подтверждается совпадением

частоты этой осцилляции (0,19 ки-1) с частотой

дыхания в покое по отношению к сердечному ритму. Другое подтверждение

-- в том, что частотные границы ВФН этого фактора, экстраполированные

(как в предыдущем случае) во временные единицы (0,09 -- 0,42 Гц),

соответствуют нормальной частоте дыхания в покое (0,18 -- 0,33

Гц).

Сведения об осцилляциях, соответствующих ВФН первого

и третьего факторов (с наиболее вероятными частотами 0,33 ки-1

и 0,26 ки-1) нами в литературе не найдены; их

механизмы нам неизвестны.

II. Связь элементов частотной

структуры сердечного ритма с уровнем мобилизационной готовности.

МЕТОДИКА

-

Были созданы две группы (из числа участвовавших

в предыдущей части исследования): первая -- 12 человек -- для

обнаружения связи, а вторая -- 7 человек -- для подтверждения

результата.

В каждой из этих групп в дополнение к регистрации

сердечного ритма был определён уровень мобилизационной готовности.

Использован русскоязычный вариант психологического опросника POMS

[15], разработанный в Санкт-Петербургском НИИ физической

культуры под руководством профессора П. В. Бундзена

[6]. Одна из шкал опросника, «психическая сила»

(V), характеризует уровень мобилизационной

готовности: испытуемому предлагается оценить, насколько он оживлён,

активен, энергичен, бодр, воодушевлён, полон сил. Надёжность этой

шкалы проверена путём определения альфы Кронбаха на выборке из

59 испытуемых.

Далее, отдельно в каждой группе, изучена связь

элементов частотной структуры ВСР, выявленных в предыдущей части

исследования, с уровнем мобилизационной готовности. Поскольку

определённой гипотезы о такой связи не было, также применены методики

«разведочного анализа данных». Первая -- анализ корреляционной

матрицы между шкалой «психическая сила» и частотами

периодограммы сердечного ритма. Она позволила обнаружить те частоты,

на которых амплитуда осцилляций сердечного ритма связана с уровнем

мобилизационной готовности. Вторая методика -- построение множественной

регрессионной модели шкалы V опросника

путём автоматизированного пошагового подбора переменных. Она позволила

подтвердить обнаруженную взаимосвязь и выявить возможность диагностики

уровня мобилизационной готовности путём анализа периодограмм сердечного

ритма.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Выявлена положительная взаимосвязь между значениями

шкалы V психологического опросника и

значениями периодограммы сердечного ритма на частоте 0,333 ки-1

в обеих группах: в первой (R=0,68; p=0,016)

и во второй (R=0,79; p=0,034).

Надёжность этой шкалы не вызывает сомнений, так как альфа Кронбаха

для неё в нашем исследовании составила 0,859. Значит, мы можем

полагать, что уровень мобилизационной готовности положительно

связан с амплитудой осцилляции сердечного ритма на частоте 0,333

ки-1 (период 3 кардиоинтервала), выявленной в предыдущей

части исследования.

Возможность оценки мобилизационной готовности

по амплитуде этой осцилляции показал множественный регрессионный

анализ. Получены регрессионные модели шкалы V

в обеих группах на базе одних и тех же частот периодограммы: 0,333

ки-1, 0,327 ки-1, 0,313 ки-1.

Величина коэффициента R-квадрат позволяет

считать диагностическую способность моделей достаточно высокой:

в первой группе -- 0,789 (скорректированный -- 0,742; p<0,00001),

во второй группе -- 0,816 (скорректированный -- 0,724; p<0,00001).

B-коэффициенты моделей в обеих группах

статистически достоверны (p<0,05).

Распределение остатков в обеих группах -- нормальное. Наконец,

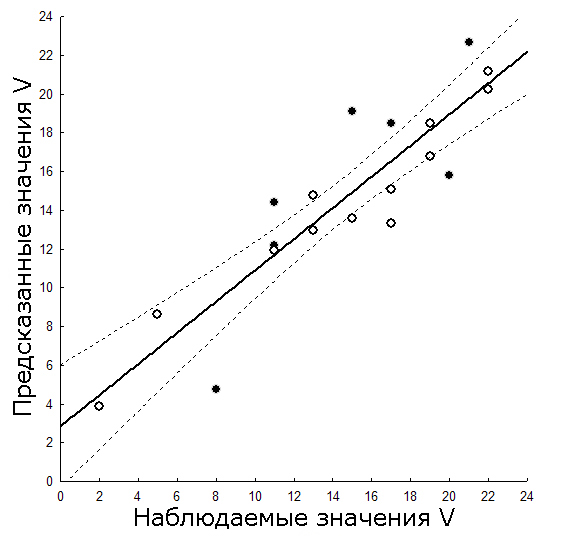

визуальный анализ скаттерграмм «наблюдения»-«предсказания»

(рис. 5) подтвердил хорошую предсказательную способность моделей:

точки располагаются равномерно, в виде вытянутого под углом облака.

-

Рис. 5. Диаграмма "наблюдения"-"предсказания"

модели шкалы V (психическая сила). Кружочки

– первая группа, чёрные точки – вторая группа.

Принимая во внимание, что модели, по существу,

представляют собой разность между значениями периодограммы на

частоте 0,333 ки-1 (B-коэффициент положителен) и на

частоте 0,313 ки-1 (B-коэффициент отрицателен), можно

заключить, что они дают представление об амплитуде осцилляции

сердечного ритма с периодом 3 кардиоинтервала. При этом в модель

включены те частоты периодограммы, на которых влияние других осцилляций

сердечного ритма минимально (минимальны нагрузки ВФН других факторов).

Значит, модель имеет смысл в рамках выявленной в предыдущей части

исследования частотной структуры вариабельности сердечного ритма.

ОБСУЖДЕНИЕ

Данные литературы свидетельствуют, что психические

состояния связаны главным образом с модуляцией сердечного ритма

в частотном диапазоне 0,15 - 0,40 Гц (высокие частоты, HF) [11,

14, 16, 19]. Результаты исследования показали, что психическое

состояние мобилизационной готовности связано лишь с одной из нескольких

осцилляций сердечного ритма, наблюдающихся в этом частотном диапазоне.

Значит, мощность периодограммы сердечного ритма в этом диапазоне

не может служить надёжным диагностическим показателем мобилизационной

готовности. Простое изменение границ зоны также не ведёт к повышению

надёжности, так как частотные зоны «соседних» осцилляций

частично перекрываются (что следует из результатов исследования)

и их влияние на общую мощность спектра в зоне с любыми границами

неизбежно.

Но математическая модель позволяет, как показали

результаты исследования, «вычесть» влияние «соседних»

осцилляций, и, как следствие, получить надёжную оценку уровня

мобилизационной готовности по амплитуде осцилляции сердечного

ритма с периодом 3 кардиоинтервала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Частотная структура вариабельности сердечного ритма

более сложна, чем принято считать в настоящее время. Обнаружено

две, не описанных ранее в литературе, осцилляции сердечного ритма,

имеющих период 3 и 4 кардиоинтервала. Амплитуда одной из них --

период 3 кардиоинтервала -- положительно связана с уровнем мобилизационной

готовности. Оценка мобилизационной готовности по амплитуде этой

осцилляции возможна.

-

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Аксёнов В. В. Методические основы кибернетического

анализа сердечного ритма. В сб.: Ритм сердца у спортсменов. Под

ред. Р. М. Баевского, Р. Е. Мотылянской. Физкультура и спорт,

М. 1986. С. 36.

[2] Алексеев А. В. Психофункциональный тест –

способ оценки психической подготовленности спортсменов. М. 1979.

[3] Бундзен П. В., Мухин В. Н. Использование анализа

вариабельности сердечного ритма в оценке психофизического потенциала

спортсменов-учащихся училищ олимпийского резерва. В сб.: Итоги

II спартакиады "Спортивный потенциал России". Орёл.

2004. С. 195-217.

[4] Генов Ф. Психологические особенности мобилизационной

готовности спортсменов. Физкультура и спорт, М. 1971.

[5] Ильин В. П. Психофизиологические состояния

человека. М. 2005. 410 с.

[6] Исаков В. А. Физиологические механизмы стресслимитирующего

эффекта ментальной релаксации. Дис. ...канд. мед. наук. Самара.

2002.

[7] Машин В. А.,

Машина М. Н. Анализ вариабельности

ритма сердца при негативных функциональных состояниях в ходе сеансов

психологической релаксации. Физиология человека. 26 (4) : 48–54.

2000.

[8] Некрасов В. П., Худадов Н. А., Пиккенхайн

Л., Фрестер Р. Психорегуляция в подготовке спортсменов. Физкультура

и спорт, М. 1985.

[9] Пуни А. Ц. Волевая подготовка в спорте. М.

1969.

[10] Akselrod S., Gordon D.,

Ubel F. A., Shannon D. C., Barger A. C., Cohen R.J. Power spectrum

analysis of heart rate fluctuation: a quantitative probe of beat

to beat cardiovascular control. Science. 213 : 220–222.

1981.

[11] Friedman B. H., Thayer

J. F. Autonomic balance revisited: panic anxiety and heart rate

variability. J Psychosom Res. 44 (1) : 133–151.

1998.

[12] Heart Rate Variability.

Standards of Measurement, Physiological Interpretation, and Clinical

Use. Circulation. 93 : 1043–1065. 1996.

[13] Hyndman B. W., Kitney R. I.,

Sayers B. McA. Spontaneous Rhythms in Physiological Control Systems.

Nature. 233 : 339–341. 1971.

[14] Laskar M. S., Iwamoto M., Toibana

N., Morie T., Wakui T., Harada N. Heart rate variability in response

to psychological test in hand-arm vibration syndrome patients

assessed by frequency domain analysis. Ind Health. 37 : 382–389.

1999.

[15] McNair D. M., Lorr M., Droppleman

L. F. Manual: Profile of Mood States. CA: "Educational and

Industrial Testing Service”, San Diego. 1971.

[16] Mezzacappa E., Tremblay R. E.,

Kindlon D., Saul J. P., Arseneault L., Seguin J., Pihl R. O.,

Earls F. Anxiety, antisocial behavior, and heart rate regulation

in adolescent males. J Child Psychol Psychiatr. 38 : 457-469.

1997.

[17] Sayers B. M. Analysis

of heart rate variability. Ergonomics. 16 : 17–32. 1973.

[18] Taylor J. A., Studinger

P. Point:Counterpoint: Cardiovascular variability is/is not an

index of autonomic control of circulation. J Appl Physiol. 101

: 678–681. 2006.

[19] Valkonen-Korhonen M.,

Tarvainen M. P., Ranta-Aho P., Karjalainen P. A., Partanen J.,

Karhu J., Lehtonen J. Heart rate variability in acute psychosis.

Psychophysiology. 40 : 716-726. 2003.

|