Связь

вариабельности сердечного ритма с функциональным состоянием мозга

выявлена рядом исследователей [7;

12; 13; 16-18].

Но в этих работах обращают на себя внимание два момента. Во-первых,

имеется избыточное дублирование информации о времени, поскольку

анализировался сердечный ритм (интервалы времени между сердечными

сокращениями) как функция той же самой переменной (времени). Во-вторых,

в этих исследованиях отсутствует возможность точного определения

частотного диапазона, связанного с функциональным состоянием,

так как диапазоны были жёстко заданы заранее (0,0003-0,04 Гц,

0.04-0.15 Гц и 0,15-0,40 Гц).

Эти

моменты учтены нами в работе, которая тоже выявила связь вариабельности

сердечного ритма с функциональным состоянием мозга. В частности,

было показано, что амплитуда модуляций сердечного ритма в частотной

зоне около 0,3 колебаний на интервал связана с психической работоспособностью.

[Психическая

(умственная) работоспособность -- потенциальная способность человека

выполнить в течение заданного времени с максимальной эффективностью

определенное количество интеллектуальной работы, требующей значительной

активации нервно-психической сферы работающего [2]. Этот термин

широко используется в психологии и психофизиологии [1; 3-6; 9;

10]] [8].

Верификация психической работоспособности в нашей работе выполнена

с помощью субъективного метода -- психологического опросника.

Это и определило цель

настоящего исследования -- подтвердить взаимосвязь вариабельности

сердечного ритма и психической работоспособности, используя более

надёжный метод её верификации.

Методы

и организация исследования.

Обследовано

13 человек мужского пола в возрасте от 14 до 17 лет, у которых

была произведена оценка психической работоспособности.

Её интегральным

показателем служило количество очков, набранное при компьютерной

игре в «Те́трис».

[Суть

игры -- в следующем. Плоские четырёхклеточные фигуры различной

формы по одной появляются в верхней части игрового поля на экране,

движутся вниз до соприкосновения с его нижней границей или с уже

находящейся на поле фигурой, после чего -- останавливаются. Пока

фигура движется вниз, испытуемый должен, используя четыре кнопки

на клавиатуре (для вращения и/или движения фигуры), так подогнать

фигуру, чтобы она, «вклиниваясь» между уже остановившимися

фигурами, не образовывала пустот, заполняя своей частью горизонтальный

ряд клеток. Заполненный таким образом ряд исчезает с экрана, и

все оставшиеся выше фигуры и оставшиеся части фигур опускаются

вниз на один ряд, изменяя в результате ситуацию на игровом поле.

За каждый «укомплектованный» ряд присваиваются очки.

По мере увеличения счёта скорость «падения» фигур

увеличивается, осложняя задачу. Игра прекращается, как только

новой появившейся фигуре «некуда» двигаться. Цель

игры -- избегая заполнения игрового поля уничтожением рядов, набрать

как можно больше очков до её завершения].

Игра «Тетрис» широко используется в нейрофизиологических

и психофизиологических исследованиях [14; 15; 19]; «Тетрис»

широко известен (даже встроен в большинство мобильных телефонов),

поэтому не требовалось предварительное обучение испытуемых.

Выполнен

анализ вариабельности сердечного ритма, наблюдавшегося у испытуемых

непосредственно перед и во время игры в «Тетрис».

Регистрация

сердечного ритма производилась электрокардиографически. Автоматическая

идентификация и классификация каждого комплекса QRS

подтверждена визуально. Участки записи, на которых выявлены нарушения

ритма и проводимости, исключены из анализа. Из оставшихся участков

выделены непрерывные, равные между собой ряды RR-интервалов. Длина

рядов -- 300 RR-интервалов.

Далее

произведён

частотный

анализ этих рядов. С

помощью численного преобразования Фурье определены 150 (N/2=300/2=150)

гармоник периодограмм сердечного ритма в диапазоне частот от 0

до 0,5 колебаний на кардиоинтервал (кол/ки) с шагом в 1/300 кол/ки.

Значения

периодограмм на каждой из 150 частот логарифмически преобразованы,

что позволило нормализовать

их распределение.

Проверка

гипотезы о взаимосвязи вариабельности сердечного ритма с психической

работоспособностью произведена путём корреляционного анализа,

в котором выступали с одной стороны -- результат игры в «Тетрис»,

а с другой -- значения периодограммы на каждой из 150 частот.

Графическая

проверка выявленной взаимосвязи вариабельности сердечного ритма

с психической работоспособностью производилась путём математической

полосовой фильтрации кардиоритмограмм для выделения колебаний

именно в тех частотных зонах, амплитуда модуляций в которых связана

с психической работоспособностью. Для этого использована компьютерная

программа, разработанная Kurt Annen (URL

-- http://www.web-reg.de/bp_addin.html).

В программе реализована методика полосовой фильтрации, предложенная

Кристиано и Фицджеральдом [11].

Результаты

и обсуждение.

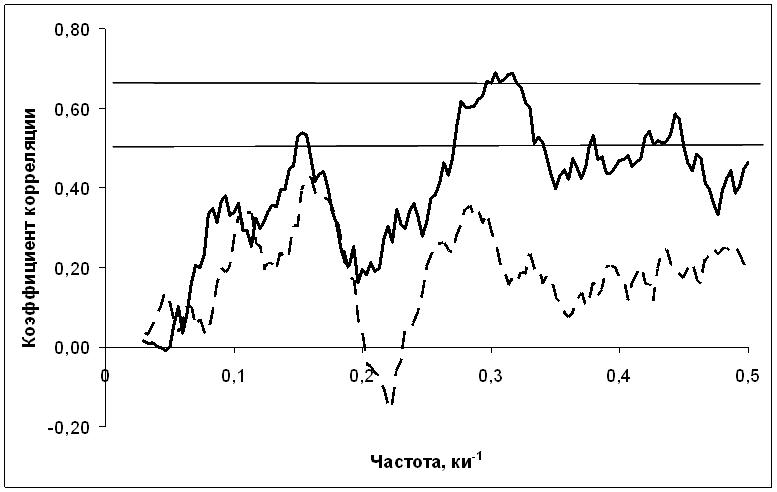

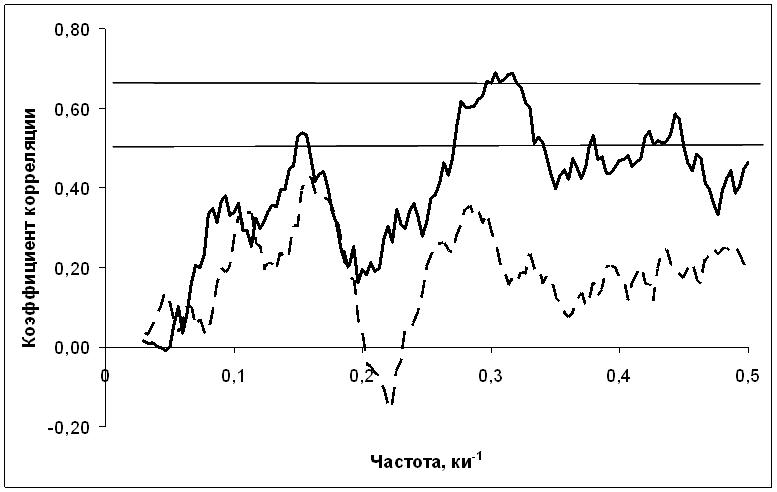

Корреляционный

анализ показал существование взаимосвязи между периодограммой

сердечного ритма и результатом игры в «Тетрис». На

диаграммах коэффициентов корреляции (рис. 1) видны три волны увеличения

и уменьшения силы корреляционной связи, а именно: в частотном

диапазоне 0,06-0,11 кол/ки, 0,11-0,20 кол/ки и 0,25-0,35 кол/ки.

Однако, корреляционная связь эта достаточно сильна (p<=0.05)

только в отношении сердечного ритма покоя и только в двух частотных

диапазонах 0,27-0,33 кол/ки (максимально 0,86 на частоте 0,30

кол/ки) и 0,14-0,16 кол/ки (максимально 0,77 на частоте 0,15 кол/ки).

Рис.

1.

Графическое изображение зависимости коэффициентов корреляции от

частоты периодограммы сердечного ритма.

Примечания. Сплошная

линия -- корреляции с периодограммой сердечного ритма «покоя»

(до игры в «Тетрис»), пунктирная линия -- корреляции

с периодограммой сердечного ритма, наблюдавшегося во время игры

в «Тетрис».

Горизонтальные линии:

при p=0,05

-- R=0,63;

p=0,10

-- R=0,55.

Кривые подобны друг

другу по форме.

Значит, амплитуда «периодических»

модуляций сердечного ритма покоя на этих частотах положительно

связана с психической работоспособностью. Вывод этот кажется нам

более надёжным, чем при обычных корреляционных исследованиях,

на основании следующего. Во-первых, в отличие от отдельного коэффициента

корреляции, волна последовательного их увеличения и уменьшения

при переходе от частоты к частоте не может быть случайностью.

Во-вторых, вероятность случайности кажется нам ещё меньше, если

принять во внимание, что эта закономерность проявляется на одних

и тех же частотах и в покое, и во время психической нагрузки.

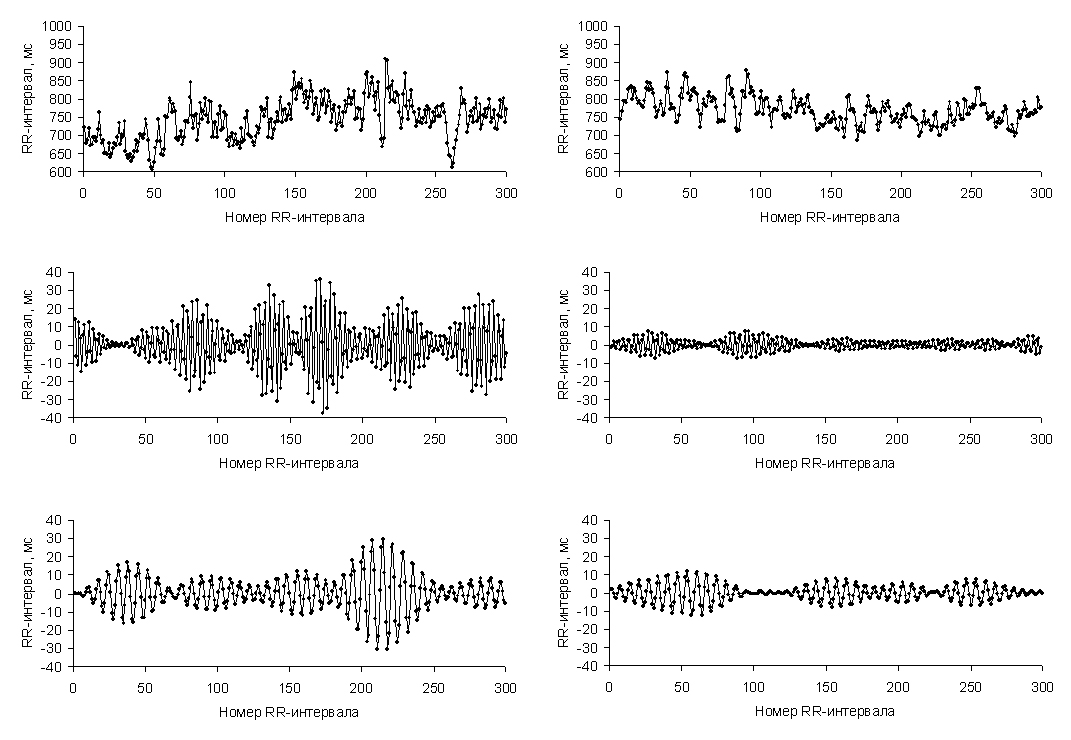

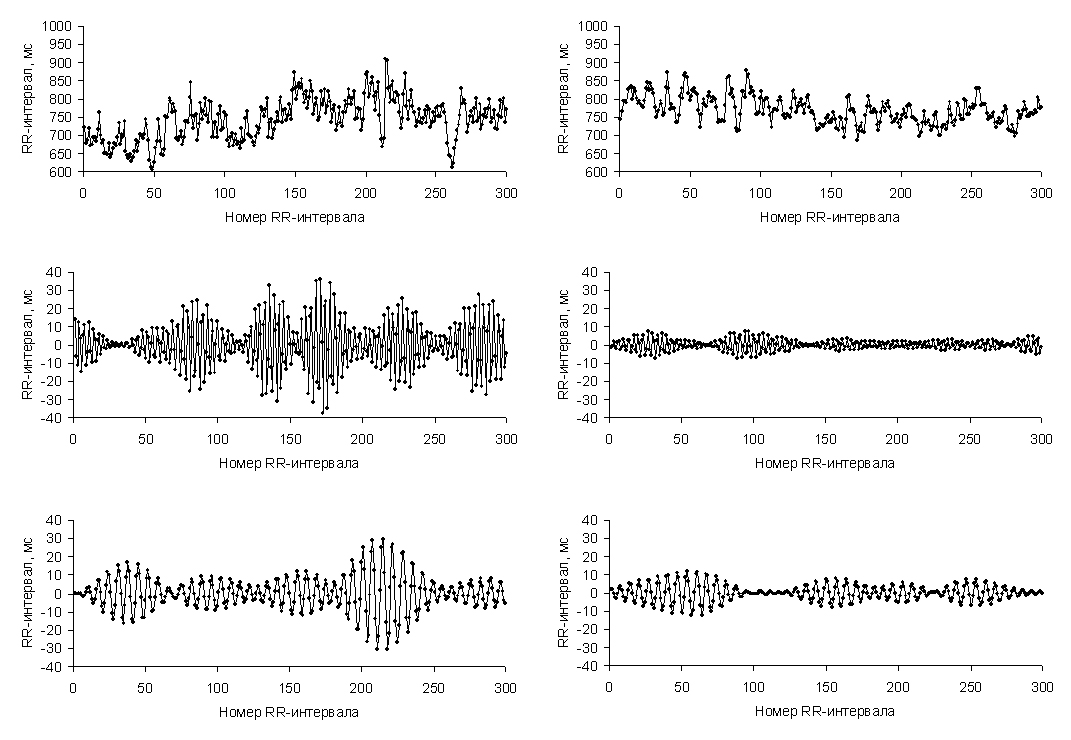

На кардиоритмограммах,

обработанных математическим фильтром, видно, что испытуемые с

высокой психической работоспособностью отличались от испытуемых

с низкой психической работоспособностью не столько амплитудой

отдельных модуляций сердечного ритма на определённых нами частотах,

сколько средним их уровнем (рис. 2).

Рис.

2. Примеры кардиоритмограмм.

Левая колонка (3 диаграммы) -- испытуемый В-ев с высоким результатом

игры в «Тетрис», правая колонка (3 диаграммы) --

испытуемый К-р с низким

результатом игры в «Тетрис». Верхняя пара диаграмм

--

исходный сердечный ритм,

средняя пара --

исходный ряд обработан

полосовым фильтром 0,28-0,32 Гц (первая зона, связанная с психической

работоспособностью), нижняя пара --

исходный ряд обработан

полосовым фильтром 0,13-0,16 Гц (вторая зона, связанная с психической

работоспособностью). Амплитуда модуляций сердечного ритма в указанных

частотных зонах выше у испытуемого с высоким результатом игры

в «Тетрис».

Список

литературы.

1. Акентьев

П.В. Психическая работоспособность. Проблемы, пути их решения.

М. Щит-М. 2007.

2. Безруких

М.М., Фарбер Д.А. Работоспособность. Психофизиологический аспект.

Психофизиология. Словарь. М. ПЕР СЭ. 2006.

3. Большаков

А.М. Система оценки психической работоспособности для целей профилактической

медицины. Вестник С-ПГМА им. И.И.Мечникова. (1-2): 105-110. 2002

4. Еремин

А.Л. Психическая работоспособность, информационная стрессоустойчивость

и их зависимость от физической подготовленности — аспекты

взаимодействия экстеро- и интероцепции. Ноогенез и теория интеллекта.

Краснодар. Советская Кубань. 2005.

5. Иоселиани

К.К. О критериях оценки психической работоспособности. Вторая

Всесоюзная конференция по экспериментальной психологии. Львов.

1988. 48-49.

6. Иоселиани

К.К. Исследование психической работоспособности космонавтов во

время полетов на орбитальной станции «Мир». Космическая

биология и авиакосмическая медицина. 25 (6): 8-11. 1991.

7. Машин

В.А., Машина М.Н. Анализ вариабельности ритма сердца при негативных

функциональных состояниях в ходе сеансов психологической релаксации.

Физиология человека. 26(4): 48-54. 2000.

8. Мухин

В.Н., Клименко В.М. Состояние мобилизационной готовности и частотная

структура вариабельности сердечного ритма. Российский физиологический

журнал им. И. М. Сеченова. 95(4): 367-375. 2009.

9. Рыжов

Б.Н. Психическая работоспособность в экстремальных условиях профессиональной

деятельности. Тверь. 2001.

10.

Сальников С.Н. Психическая работоспособность у здоровых людей

в условиях нормального и медикаментозно повышенного оксидативного

статуса головного мозга. Системный анализ и управление в биомедицинских

системах. 4(1):120-125. 2005.

11.

Christiano L.J., Fitzgerald T.J. The Band Pass Filter.

Int Economic Rev. 44(2): 435-465. 2003.

12.

Elsenbruch S., Lovallo W.R., Orr W.C. Psychological and physiological

responses to postprandial mental stress in women with the irritable

bowel syndrome. Psychosom Med. 63(5):805-813.

2001.

13.

Friedman B.H., Thayer J.F. Autonomic balance revisited: panic

anxiety and heart rate variability.

J Psychosom Res. 44(1):133-151. 1998.

14.

Haier R, Karama S, Leyba L, Jung R. MRI assessment of cortical

thickness and functional activity changes in adolescent girls

following three months of practice on a visual-spatial task. BMC

Research Notes. 2(174). 2009. http://www.biomedcentral.com/1756-0500/2/174

15.

Kirsh D., Maglio P. On distinguishing epistemic from pragmatic

action. Cognitive Science. 18(4):513-549.

1994.

16.

Laskar M. S., Iwamoto M., Toibana N.,

Morie T., Wakui T., Harada N. Heart rate variability in response

to psychological test in hand-arm vibration syndrome patients

assessed by frequency domain analysis. Ind Health. 37(4):382-389.

1999.

17.

Mezzacappa E., Tremblay R. E., Kindlon

D., Saul J. P., Arseneault L., Seguin J., Pihl R. O., Earls F.

Anxiety, antisocial behavior, and heart rate regulation in adolescent

males. J Child Psychol Psychiatry. 38(4):457-469. 1997.

18.

Valkonen-Korhonen M., Tarvainen M. P., Ranta-Aho P., Karjalainen

P. A., Partanen J., Karhu J., &

Lehtonen J. Heart rate variability in acute psychosis. Psychophysiology.

2003. Т. 40. № 5. С.

716-726. 40(5):716-726. 2003.

19.

Wilson M. Six views of embodied cognition. Psychon Bull Rev. 9(4):625-636.

2002.